斎藤達哉ゼミナール

ゼミナールについて

- — まず、斎藤先生のゼミについて教えてください。

- 私のゼミでは、文字や表記の視点から日本語を研究しています。

- 前期のゼミは、変体仮名で書かれた古典籍(写本)の文字?表記の研究方法について学ぶことを目標としています。大まかな流れとしては、(1) 研究に適した写本の選び方、(2) 日本語史の知識に基づく予測の立て方、(3) 用例調査によって論証していく方法、(4) 見つけ出した事象が他の資料にも適用できるものなのかを調べる方法を身に付けます。ゼミ生は、少人数のグループに分かれ、グループのメンバー間で理解度を確認しあったり、議論したりしながら、段階を追って進めていきます。

- — ところで、「変体仮名」とは何ですか。

- 現在私たちが使っている平仮名の字体は、明治33年(1900)の改正小学校令施行規則で定められたものを踏襲したもので、一つの音に対して一つの字体が当てられています。

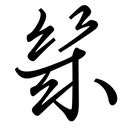

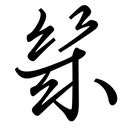

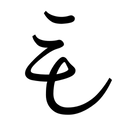

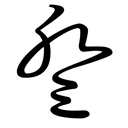

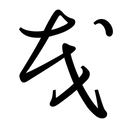

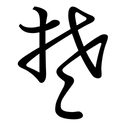

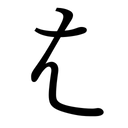

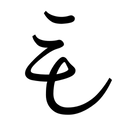

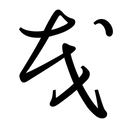

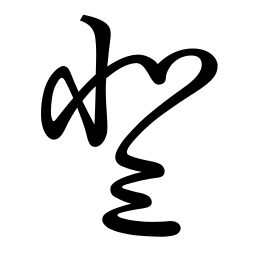

- 例えば、/ki/ という音に対して、「き」という字体(漢字の「幾」を崩し字にした形)が当てられています。しかし、日本語の仮名表記は、伝統的に一つの音に複数の字体が存在していました。/ki/ には、「き」のほかに「

」という字体(漢字「支」を崩し字にした形)や「

」という字体(漢字「支」を崩し字にした形)や「 」という字体(漢字「起」を崩し字にした形)などが存在していました。このうち、小学校令施行規則に示された字体以外(「

」という字体(漢字「起」を崩し字にした形)などが存在していました。このうち、小学校令施行規則に示された字体以外(「 」「

」「 」など)を「変体仮名」と呼んでいます。「

」など)を「変体仮名」と呼んでいます。「 」(崩し字に刷る前の漢字「幾」で、「き」と同じ字源)も変体仮名と呼ぶこともあります。

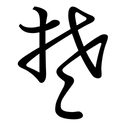

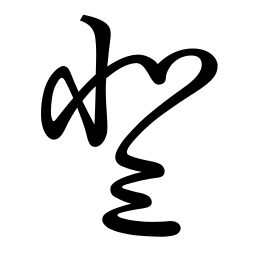

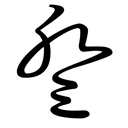

」(崩し字に刷る前の漢字「幾」で、「き」と同じ字源)も変体仮名と呼ぶこともあります。 - 変体仮名は現在でも、商業での表記に残っていることがあります。そば店ののれんや看板に「

」(キソバと読む)と記してあったり、はし袋に「おて

」(キソバと読む)と記してあったり、はし袋に「おて

」「おて

」「おて

」(ともにオテモト)と印刷してあったりします。

」(ともにオテモト)と印刷してあったりします。

後期のゼミは、自分たちが覚えた文字?表記に関する専門知識を人に分かりやすく説明することを目標としています。人に分かりやすく説明できるということは、自分の知識の深化?整理がきちんとできていることにほかなりません。ゼミ生は教員と相談しながら、一人一人が研究テーマを設定して、学年末に催す成果発表会で発表できるようにプレゼンテーション方法をブラッシュアップしていきます。

平成28年度は「高校生に古文に興味をもってもらうための材料として変体仮名を利用する方法」「留学生に変体仮名を知ってもらう方法」「観光客に店の看板の変体仮名に注目してもらう方法」など、様々な角度からの成果の発表を行いました。文化庁の国語調査官の方や、国立国語研究所の研究職の方もお招きしてアドバイスをいただきました。

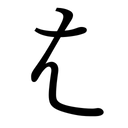

「生

」、「御手

」、「御手

」「御手

」「御手

」の例

」の例

※ 変体仮名の文字画像は、情報処理推進機構と国立国語研究所が開発した学術情報交換用変体仮名 を利用しています。

授業について

- — 次に、先生の担当されている授業について教えていただけますか。

- おもに「日本語学入門」「日本語の文字?表記」を担当しています。

- 「日本語学入門」は、1年生から履修が可能な日本語学科の専門科目で、音声?音韻、文字?表記、語彙?用語、文法、コミュニケーション、敬語、コーパスなど、日本語学の諸分野について広く学ぶことで、日本語研究という学問の全体像をつかむための授業です。

- 教科書に概説されていること以外にも、私がこれまで中学高校の教育現場や文化庁?国立国語研究所で関わってきた仕事での経験を紹介しながら、日本語研究の必要性が理解できるような授業を心がけています。

- たとえば、なぜ漢字使用の目安が必要なのか、日本語のネイティブになぜ日本語の文法を教える必要があるのか、「明日は田中先生のところに参ります」の「参る」と、「明日は田中先生のところに伺います」の「伺う」との違いは何かなどを話題にしてきました。

- 日本語にとって漢字が重要な役割を担っているのは、現代の日本語でも同じです。しかし、一方で、漢字は、世界の人々が日本語を学ぶ際の「障害」になっているという一面も持っています。非漢字圏の言語を母語とする人々にとっては、漢字を学習することは大変な努力を必要とすることなのです。現代日本語の漢字仮名交じり文について、「どのような漢字を、どの程度使用すれば、一般の社会生活の中で読みやすく伝わりやすいのか」といったことは、「常用漢字表」(平成22年内閣告示)が一応の目安となっています。しかし、少子高齢化が進む日本では、EPAによる外国人看護師?介護福祉士の受け入れに代表されるように、日本語を第二言語として学んだ人と社会生活を共にする場面も多くなります。常用漢字表とは目的の異なる漢字使用の目安など、表記研究が社会に貢献できることは何かといったことも、授業中に問題提起してみたいところです。

「日本語の文字?表記」は、2年生以上が履修可能な専門科目です。日本語が文字で書き表されるようになって以降の歴史について、正確な知識を深めていくこと、さらに、そうした知識を土台にして現代日本語が抱える文字?表記の問題について深く考察できることを目指しています。

日本語にとって、「漢字」は大変重要な役割を担ってきています。奈良時代よりももっと前から日本語は存在しましたが、もともと日本語は文字を持たない言語でした。それが、他の言語に接触するなかで、「漢字」という文字に出会いました。当初は漢字だけを用いて日本語を書き表していました。

平安時代になって、平仮名や片仮名の原型が登場します。これらは、日本語のオリジナルの表記方法というよりも、漢字とともに東アジアに広がっていた表記システムから派生したものだと考えられます。

研究について

- — では、先生のご研究について教えてください。

- 仮名を主体にして記された古典の「仮名文資料」を用いた表記研究をしています。

- 例えば『源氏物語』には何百という写本が存在しますが、使用されている変体仮名や漢字を手掛かりにして写本のグループ分けを試みています。

- また、本来漢字だけで記される法華経を訓読して、あえて仮名書きにした「仮名書き法華経」というものがあります。仮名書きといっても、ある程度の漢字が使用されているので、仮名文資料への漢字の定着度を探ることにも取り組んでいます。

- それから、古典資料では、送り仮名が現代と比べて少なかったり、不統一であったりします。送り仮名の固定化の過程にも興味があります。

- 最近は、変体仮名を国際文字コード規格(ISO/IEC 10646)に追加提案するにあたって、提案する変体仮名を選定するプロジェクトに参加しました。文字符号化やフォント開発などの問題が残っていますが、変体仮名をパソコンで自在に利用でき、WEBやメールでも文字化けしないという環境づくりの第一歩として社会に貢献できたのではないかと思っています。

- — 文字?表記の研究に取り組むようになったきっかけは何ですか。

日本語学の研究を始めたときは、古代日本語の語彙(類義語)の研究をしていましたが、古典資料から用例を収集する際、常に表記の問題に悩まされていました。その頃は、電子化されたデータベースが整備される前でしたので、手作業で用例をカードに抜き出して整理していました。

例えば、源氏物語に使われている類義語「ウチ」「ナカ」はどのように違うのかといったことを調べるには、「うち」「なか」と表記された用例だけを収集したのでは不十分です。ウチという語は「うち」「内」「中」の3種類の表記、ナカという語は「なか」「中」の2種類の表記がなされているからです。つまり、同一語なのに、同じ資料の中で仮名で表記される場合と漢字で表記される場合とが混在しているのです。

用例を収集するときに、常に表記の問題に気を使うものですから、次第に古代日本語の表記に関心が移っていきました。

メッセージ

- — 最後に、足球365比分_365体育投注-直播*官网や在学生にメッセージをお願いします。

- 何よりもまず、日本語学を学ぶ意義について、伝えたいと思っています。

- 言葉には、公共性をもった伝達ツールという側面があります。このことは「広場の言葉」という比喩で表現されることがあるのですが、受け手に伝わりやすい表現になっているかという配慮ができる人になってもらいたいと思っています。

- それから、大学では、講義を受けることだけでなく、ゼミの活動を通して、積極性、計画性、実行力を伸ばしていってほしいと思っています。「教えてもらわなければ分からない」「まだ習っていないから知らない」といった受け身の姿勢ではなく、自分で課題を設定して、図書館を活用しながら積極的に探究していくことに多くの時間を使えるのが大学生活の醍醐味だと思います。

斎藤 達哉 (教授)

1998年、国立国語研究所情報資料研究部研究員。文化庁文化部国語課専門職(国語調査官)、国立国語研究所研究開発部門主任研究員などを経て、2010年、専修大学文学部准教授。2012年から現職。

<リンク>担当授業 / 研究者情報DB / researchmap / 研究室ホームページ